Historisches

Chronik

Hügelgräber aus der Latènezeit bei Singhofen. Einzelgräber mit Grabbeigaben und großer Erdaufschüttung (Tumulus). Namengebender Fundplatz war La Tène am Neuenburgersee in der Schweiz. Die Nekropolen wurden von ansässigen Kelten vom Stamm der Treverer angelegt.

Im 1. Jahrhundert verdrängten hauptsächlich die Mattiaker und Chatten (abgeleitet Hessen), vom Großstamm der Franken, die hier noch ansässigen Kelten vom Stamm der Treverer und ebenso die letzten germanischen Ubier. Die romanisierten Kelten wanderten zum Teil nach Gallien ab, wurden jedoch auch von den Mattiakern und Chatten assimiliert.

Jedoch blieb unser Heimatraum, vor allem in den Höhenlagen, nur recht dünn besiedelt.

Erste Erwähnung Singhofens durch eine Urkunde des Klosters Arnstein bei Obernhof. Es wurden 3 Hufe (Höfe von ca. 30 Morgen Land) genannt, die Graf Ludwig III. von Arnstein dem Kloster Arnstein schenkte. Die Urkunde wurde von Stauferkönig Konrad III. (1138–1152) gesiegelt.

Die „Maleiche“ bei Singhofen:

Seit Jahrhunderten markiert sie die Grenze zwischen Singhofen, Bergnassau und Scheuern und wird auf ein Alter von mindestens 800 Jahren geschätzt. „Malstätten“ wurden die Orte genannt, an denen früher die öffentlichen Gerichtsversammlungen stattfanden. Die an die „Maleiche“ sich anschließenden Feld- und Waldparzellen mit den Flurnamen „Gericht“ und „Galgenstück“ lassen ebenfalls den Schluss zu, dass sich in unmittelbarer Nähe dieses markanten Baumes eine Gerichtsstätte befand. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat hier einst das vierherrische „Centgericht“ getagt und in unmittelbarer Nähe stand wohl auch der Galgen.

Neben den Grausamkeiten des Krieges und der Pest waren vor allem Frauen noch Hexenprozessen ausgeliefert. So kam es 1631 in Singhofen zu einem Prozess gegen eine etwa 60-jährige Ehefrau und achtfache Mutter. Von mehreren Zeugen wurde behauptet, Agnes Wülbert habe während der Kriegswirren 3 Jahre zuvor einem Jungen Essen gegeben und Zaubergift beigemischt, wodurch der Junge zuerst lahm wurde und dann gestorben sei. Noch im gleichen Jahr wurde die Frau in Marienfels hingerichtet. In Singhofen sollen sich die wenigen Überlebenden der Dreißigjährigen Krieges zur „Alten Burg“ und in den Wald (heute „Einsiedel“) geflüchtet haben. Singhofen wurde ausgelöscht und danach an erhöhter Stelle, etwas abseits des alten Ortes, neu aufgebaut.

Auch noch Anfang des 18. Jahrhunderts hatte in großen Teilen des Einrichs, wie z.B. in Singhofen, das „Vierherrengericht“ die Grundherrschaft inne. So hatten die drei nassauischen Häuser und das Haus Hessen sowie das Kloster Arnstein Leibeigene in Singhofen. Diese hatten bestimmte Abgaben, wie z.B. das so genannte Dienstgeld, zu entrichten. Deshalb wurde über die Leibeigenschaft immer genau Buch geführt. Wollten nun Leibeigene, die verschiedenen Herren gehörten, heiraten, so musste zuerst eine Genehmigung eingeholt werden. Manchmal wurden diese Verbindungen auch untersagt. Wurde die Eheschließung genehmigt, dann wurde sie gewöhnlich „zu halben Kindern“ zugelassen; d.h. das erste Kind bekam die Leibeigenschaft der Mutter, das zweite die des Vaters und so fort. Eine andere Möglichkeit war der Tausch von Leibeigenen durch die Beamten der jeweiligen Herren.

Auch wenn Leibeigene sich aus dem Herrschaftsgebiet entfernen wollten, mussten sie um Erlaubnis bitten und mit Geld die Leibeigenschaft ablösen. So bat 1709 Johann Andreas Reuter aus Singhofen, aus der nassauisch-diezischen Leibeigenschaft entlassen zu werden, „um nach der amerikanischen Landschaft Carolina zu ziehen“, was ihm auch, nach Zahlung der Ablöse, bewilligt wurde. Er war der erste Auswanderer aus Singhofen, jedoch ist nicht überliefert, ob er je in Amerika ankam.

Singhofen hatte 1843 bei 1.033 Einwohnern 17 jüdische Mitbürger.

Philipp Heinrich Bremser aus Niedertiefenbach wanderte 1849 nach Louisville in Kentucky aus. Mit weiteren 160 Auswanderern erreichte er nach wochenlanger Reise mit einem Segelschiff die Mündung des Mississippi. Dort wurde das Schiff mit zwei weiteren Segelschiffen an ein Dampfschiff gehängt und stromaufwärts bis New- Orleans geschleppt. Hier blieben einige Auswanderer aus Katzenelnbogen und Nastätten. Auswanderer aus Singhofen stiegen hier um und reisten weiter nach St. Louis.

Philipp Heinrich Bremser aus Niedertiefenbach wanderte 1849 nach Louisville in Kentucky aus. Mit weiteren 160 Auswanderern erreichte er nach wochenlanger Reise mit einem Segelschiff die Mündung des Mississippi. Dort wurde das Schiff mit zwei weiteren Segelschiffen an ein Dampfschiff gehängt und stromaufwärts bis New- Orleans geschleppt. Hier blieben einige Auswanderer aus Katzenelnbogen und Nastätten. Auswanderer aus Singhofen stiegen hier um und reisten weiter nach St. Louis.

Der spätere 99-Tage-Kaiser (1888) und damalige Kronprinz Friedrich III. kam am 7. September 1880 zu einer Manöver-Besichtigung nach Nastätten. Er kam mit dem Schiff nach St. Goarshausen und sein Weg führte ihn über Nastätten, Miehlen, Singhofen und Nassau, wobei er die Strecke Singhofen - Nassau zu Fuß zurücklegte.

Der spätere 99-Tage-Kaiser (1888) und damalige Kronprinz Friedrich III. kam am 7. September 1880 zu einer Manöver-Besichtigung nach Nastätten. Er kam mit dem Schiff nach St. Goarshausen und sein Weg führte ihn über Nastätten, Miehlen, Singhofen und Nassau, wobei er die Strecke Singhofen - Nassau zu Fuß zurücklegte.

In Singhofen wurde 1907 das 23 Meter hohe Windrad („der Wendlepps“) zur Wasserversorgung der Gemeinde erbaut. Die 27 Flügel des 8,50 Meter durchmessenden Rades trieben eine Wasserpumpe an, die in Verbindung mit einem unter dem heutigen Industriedenkmal liegenden und 80.000 Liter fassenden Wasserbehälter aus Beton stand. Mit Hilfe der Windenergie wurde das Trinkwasser aus dem Behälter angesaugt und über ein Leitungssystem zum einem Hochpunkt außerhalb der Ortschaft gepumpt. Von hier lief das Wasser dann wieder im Rahmen des natürlichen Gefälles zu den einzelnen Haushaltungen. Entsprechend der Windstärke mussten zu jeder Tageszeit, manchmal auch nachts, die Flügel von einem Monteur mechanisch feinjustiert werden. Insgesamt war die ganze Anlage, entsprechend der Technik von 1907, sehr wartungsintensiv. 1930 installierte man zusätzlich einen Benzolmotor, um bei Windflaute auch eine Wasserversorgung zu gewährleisten. Der Vorläufer der „Energiewende“ erfüllte seinen Dienst bis in die 1980er-Jahre. Als Industriedenkmal 1985 unter Schutz gestellt, ziert das Flügelrad auch seit 1991 das Ortswappen der Gemeinde Singhofen.

In Singhofen wurde 1907 das 23 Meter hohe Windrad („der Wendlepps“) zur Wasserversorgung der Gemeinde erbaut. Die 27 Flügel des 8,50 Meter durchmessenden Rades trieben eine Wasserpumpe an, die in Verbindung mit einem unter dem heutigen Industriedenkmal liegenden und 80.000 Liter fassenden Wasserbehälter aus Beton stand. Mit Hilfe der Windenergie wurde das Trinkwasser aus dem Behälter angesaugt und über ein Leitungssystem zum einem Hochpunkt außerhalb der Ortschaft gepumpt. Von hier lief das Wasser dann wieder im Rahmen des natürlichen Gefälles zu den einzelnen Haushaltungen. Entsprechend der Windstärke mussten zu jeder Tageszeit, manchmal auch nachts, die Flügel von einem Monteur mechanisch feinjustiert werden. Insgesamt war die ganze Anlage, entsprechend der Technik von 1907, sehr wartungsintensiv. 1930 installierte man zusätzlich einen Benzolmotor, um bei Windflaute auch eine Wasserversorgung zu gewährleisten. Der Vorläufer der „Energiewende“ erfüllte seinen Dienst bis in die 1980er-Jahre. Als Industriedenkmal 1985 unter Schutz gestellt, ziert das Flügelrad auch seit 1991 das Ortswappen der Gemeinde Singhofen.

Im 1. Weltkrieg sind 48 Soldaten aus Singhofen, bei einer Einwohnerzahl von etwa 900 Personen, gefallen bzw. wurden vermisst.

Im 1. Weltkrieg sind 48 Soldaten aus Singhofen, bei einer Einwohnerzahl von etwa 900 Personen, gefallen bzw. wurden vermisst.

Im 2. Weltkrieg sind 98 Soldaten aus Singhofen, bei einer Einwohnerzahl von 941 Personen (1939), gefallen bzw. wurden vermisst und entsprachen damit mehr als 10%.

Im 2. Weltkrieg sind 98 Soldaten aus Singhofen, bei einer Einwohnerzahl von 941 Personen (1939), gefallen bzw. wurden vermisst und entsprachen damit mehr als 10%.

|

|

Kämpfe einer in Singhofen stationierten Flakeinheit (1. Flak-Abteilung) mit der amerikanischen Vorhut voraus. Dabei wurde von der 8,8 cm Flak am „Hähnchen“ über das Mühlbachtal hinweg in Dornholzhausen ein amerikanischer Panzer in Brand geschossen, wobei ein Besatzungsmitglied fiel. Daraufhin wurde das 8,8 cm Geschütz am Windrad durch Panzergranaten zerstört und die Bedienungsmannschaft verletzt. Wiederholt konnten amerikanische Panzerangriffe auf Singhofen abgewehrt werden, bis Singhofen von den Deutschen geräumt wurde. Vor ihrem Abmarsch jedoch sprengten sie noch ein Munitionsfahrzeug, das in einer Scheune abgestellt war. Durch den entstandenen Brand wurden 2 Wohnhäuser und die dazugehörigen landwirtschaftlichen Gebäude samt Vieh vernichtet. Beim Einmarsch der Amerikaner in Singhofen fielen 2 deutsche Soldaten der Nachhut. Splittergruppen der deutschen Einheiten zogen sich Richtung Katzenelnbogen und dann weiter Richtung Mitteldeutschland zurück. Eine Familie aus Singhofen verlor vier (!) Söhne während des Krieges. Drei weitere Familien verloren jeweils drei Söhne, wobei es bei einer dieser Familien alle Söhne waren, die nicht mehr zurückkamen. |

© Wolfgang Schmidt

Die Entstehungsgeschichte

1139 wird Singhofen in der Stiftungsurkunde des Grafen Ludwig III. von Arnstein erstmalig urkundlich erwähnt.

Hiernach übergibt er die Burg Arnstein mit näher bezeichneten Gütern von 13 Ortschaften und Höfen an den Prämonstratenserorden und gründet somit das Kloster Arnstein. In diesem Zusammenhang werden 3 Huben (= Höfe, 1 Hube ca. 30 Morgen à 160 Ruten, tres manus de Singhoben) zu Singhofen erwähnt, die damit zur Fundation des Klosters gehören. Vermutlich befanden sich diese 3 Huben (Höfe) schon zuvor in arnsteinischem Besitz.

Jedoch geben zwei Urnengräberfelder sog. Alte Schanzen im Langenacker Wald aus dem 12. bis 8. Jh. vor Chr. einen Hinweis auf die erste Besiedelung der Region Singhofen. Ein weit zuverlässigerer Zeuge der frühen Besiedelung sind die Alteburg nordwestlich und das Hügelgräberfeld im Walddistrikt Wildstruth nordöstlich von Singhofen. Beide Anlagen, der sog. Hunsrück-Eifel-Kultur, stammen aus dem 8. bis 4. Jh. vor Chr.

Das alte Singhofen könnte 1139 schon eine geschlossene Ortschaft gewesen sein. Gesichert ist aber, dass es ehemals in der Mulde zwischen seinem jetzigen Standort und dem Friedhof lag. Hauptstraße war damals die heutige Bornstraße und Ortsmittelpunkt der Alte Born, der überwiegend bis 1865 die Wasserversorgung sicherstellte. Zu dieser Zeit kann die Größe des Dorfes nur erahnt werden. Ein Verzeichnis des vierherrischen Ortes aus dem Jahre 1526 weist 40 Feuerstätten (Haushaltungen) auf. Im Jahr 1582 sind es 42 (1681 waren es 47, davon gehörten 34 zu Nassau und 13 zu Hessen-Rheinfels). Eine Einwohnerzahl wird in dieser Zeit noch nicht genannt. Im Vergleich zu den Dörfern der näheren Umgebung ist aber festzustellen, dass Singhofen damals schon das größte Dorf in der Region war.

Mancherlei Ereignisse zogen im Laufe der Jahrhunderte Singhofen in Mitleidenschaft. So haben die furchtbaren Zerstörungen des 30jährigen Krieges doch wohl unbestritten die nachhaltigsten Auswirkungen für unser Dorf gehabt. Wie aus einem Brief des Pfarrers Plebanus an den Grafen Johann von Hadamar hervorgeht, war Singhofen im Sommer 1647 vollständig zerstört. Plebanus schreibt u. a.: „Miehlen mit den Orten Ölsberg, Endlichhofen und Singhofen liegen öde und wüst“. Es blieben aber die aus dem 13. Jh. stammende Marienkapelle auf dem Friedhof, die 1487 auf dem Anger erbaute Kapelle und ein paar wenige Häuser in der oberen Bornstraße erhalten, hingegen der Ort fast menschenleer gewesen sein soll. Eine Aufstellung der Bewohner der vierherrischen Dörfer des Jahres 1631 ergibt für Singhofen folgende Zahlen: 8 nassauische Hausgesäße mit 5 Kindern, 3 hessische Hausgesäße ohne Kinder, 4 katzenelnbogische Hausgesäße mit 8 Kindern und 3 arnsteinische Hausgesäße mit 8 Kindern, insgesamt 18 Familien mit 21 Kindern.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde das neue Dorf auf der Höhe zu beiden Seiten der heutigen Bäderstraße B260 erbaut. Viele Bewohner haben sich wieder zurückgefunden, bereits 1681 wurden 47 Haushaltungen gezählt und 1770 waren es schon 130. Das noch existierende älteste Gebäude der Gemeinde, ist das 1701 erbaute Wohnhaus, in der sich heute die Marktapotheke befindet.

Die 1839 in nur einem Jahr gänzlich aus Bruchsteinen erbaute evangelische Kirche in der Ortsmitte wird wegen ihrer Größe auch als Einricher Dom bezeichnet.

Mehrere Großbrände im 18. Und 19. Jh., bei denen mehrere Hofreiten vernichtet wurden, veränderten auch das Ortsbild.

1865, noch zur herzoglich nassauischen Zeit, erfolgte im Hunzeler Wald eine Quellenfassung für Trinkwasser, da das Wasser des Alteborn die Bedürfnisse nicht mehr erfüllen konnte. In einer Trogleitung wurde das Wasser in natürlichem Gefälle zu vier Zapfstellen im Ort geleitet. 1905 wurde die Wasserversorgung modernisiert, indem eine durch Windkraft angetriebene Saug- und Druckpumpe das Wasser zu einer Zisterne am nördlichen Rand des Ortes förderte. Von hier wurde wiederum durch natürliches Gefälle jeder Haushalt mit eigenem Wasseranschluss versorgt. Das Windrad ist das Wahrzeichen von Singhofen, steht heute als Industriedenkmal unter Schutz und ist ziert neben dem stilisierten Ringwall der Alteburg das Gemeindewappen.

Anfang der 1960er-Jahre erfuhr das bis dahin von der Landwirtschaft geprägte Singhofen eine bemerkenswerte Entwicklung.

Neben der erweiterten Bebauung der Ortsrandgebiete, wurden westlich von Singhofen, beiderseits des Seelacker Grabens, Neubaugebiete erschlossen, die sich mittlerweile weiter nach Westen ausdehnen. Nördlich der Ortsgemeinde, Richtung Nassau/Lahn, entstand ein Gewerbegebiet. Bedeutende Gewerbeniederlassungen außerhalb des Ortsbereiches sind das Quarzkieswerk Schmitz und das Abfallwirtschaftszentrum des Rhein-Lahn-Kreises.

1974 wurde inmitten der Natur unweit des Ortsbereiches ein Freibad für alle Altersklassen errichtet, mittlerweile zu einem kombinierten Nichtschwimmer-Schwimmerbecken modernisiert.

1991 wurde in der Ortsmitte, neben der ev. Kirche, ein Heimatmuseum mit ortsgeschichtlicher Ausstellung sowie einer einmaligen ständigen Mineralienausstellung eingerichtet.

Der Dorfname

Zur Deutung des Dorfnamens führt Kehrein, ein bedeutender Sprachforscher, den Namen auf Singo einen altgermanischen Rufnamen und Hube (= Hof) zurück, also Hube des Singo. Im Wandel der Zeiten hat der Dorfname mancherlei Veränderungen erfahren, die auf unterschiedliche Schreibweisen zurückzuführen sind, wobei die Form und der Sinn des Wortes erhalten blieben. Die hauptsächlichsten Abweichungen finden sich in Urkunden, die in lateinischer Sprache niedergeschrieben sind. So um 1140 Sengobin, 1142 Singhophen, 1146 Singhoben und Syngobin, 1247 Singhove, 1248 Singoven, 1258 Singehoben, 1346 Sinckhofen, 1526 Singhoffen 1710 Zinghofen und schließlich Singhofen.

© Horst Friedrich

"Die Alteburg"

Das Bild zeigt den Blick von der ehemaligen keltischen Fliehburg hinunter ins Mühlbachtal auf einen sehr markanten Kegelberg.

Etwa 400 v. Chr. wurde die Alteburg, eine Flieh- oder auch Wallburg, von den Kelten erbaut, um sich bei Überfällen von feindlichen Stämmen dorthin zurückzuziehen. Umgeben war sie von einem System von 3 Erdwällen mit vorgesetzten Palisaden, um den inneren Bereich der Anlage zu schützen. Auf den Erdwällen standen bis 1,40 m breite und etwa 1 m hohe Trockenmauern aus Schiefersteinplatten als Brustwehr.

Bei Ausgrabungen wurden 88 bis faustgroße Quarz-Geröllsteine, die als Wurfsteine (!) dienten, gefunden. Des Weiteren viele Gefäßscherben und 1 Spinnwirtel, außerdem wurden mehrere Feuerstellen und Pfostenlöcher von Wohnstätten nachgewiesen.

Ursprünglich aus Gallien eingewandert, reicht die Geschichte der keltischen Treverer (daher „Trier“) mindestens bis ins 6. Jahrhundert v. Chr. zurück.

Im 2. und 1. Jahrhundert v. Chr. erlebten die Treverer nochmals eine kulturelle Blütezeit. Nach der Unterwerfung (58 - 51 v. Chr.) durch Caesar wurden sie zunehmend stärker romanisiert. Unter Kaiser Augustus wurde 16 v. Chr. Trier (Augusta Treverorum) gegründet. Dabei passten sich die Kelten der römischen Zivilisation an und übernahmen vieles von deren Lebensweise. Wobei der Romanisierungsprozess in der Klasse der Adligen ausgeprägter war als der des einfachen Volkes. Bei vielen keltischen Stämmen war das Königtum schon lange abgeschafft und durch eine Adelsherrschaft ersetzt. Die Stammesversammlung war zuständig für alle politischen Grundsatzfragen und wählte die Amtsträger aus dem Kreise der Adeligen. Die Druiden, ein eigener Priesterstand aus der Adelsschicht, spielten immer noch eine wichtige, zum Teil entscheidende Rolle. Aber auch andere Teile ihrer alten Wurzeln hatten die Kelten, wie das erbliche Fürstentum, die hohe Religiosität und Kultausübung überwacht durch Druiden, beibehalten. Durch die vielen römischen Bereicherungen und die eigene Kultur erlebten die Kelten nochmals eine neue kulturelle Blüte.

Rund um Singhofen sind in verschiedenen Waldbereichen die Nekropolen - die Hügelgräber - dieser keltischen Siedler noch erkennbar. Viele der einstigen Gräber sind durch 2.000 Jahre Ackerbaukultur in den Feldfluren komplett eingeebnet – die heute noch sichtbaren Tumuli liegen ausschließlich in Waldbereichen.

Während der Zeit der Erbauung dieser Fliehburg bei Singhofen nahm das mittlere Rheinland, aufgrund seiner günstigen Lage im mitteleuropäischen Fernverbindungsnetz, die Funktion einer „kulturellen Drehscheibe“ wahr.

Das heißt, kulturelle Neuerungen bei Metallverarbeitung, Bauweisen, Schmuck, Waffen, Kleidung, Gebrauchsgegenständen etc., wurden auch hier zeitnah umgesetzt. Letztlich waren es auch neue Glaubensvorstellungen und neue „Weltbilder“, die unsere heimische Kultur bereicherten.

Kurz vor der Zeitenwende begann die Besiedlung durch die germanischen Ubier neben den alteingesessenen Kelten in unserem Heimatraum. Im Gebiet des Lahntals und der angrenzenden Mittelgebirgslagen siedelten die Ubier nachweislich als stark keltisierte Gruppe. Die Kelten wanderten zum Teil nach Gallien ab, wurden jedoch auch von den germanischen Stämmen assimiliert.

© Wolfgang Schmidt

"Die Wacken"

Bei Singhofen, auf einem kleinen Hügel am Rande des tief eingeschnittenen Mühlbachtales gelegen, findet sich eine sehr interessante Steinansammlung.

Oder handelt es sich hier um eine Steinsetzung?

Über das Alter und die Entstehung der Anlage gibt es verschiedene Interpretationen. Möglich ist, dass die Steinsetzung von der vorkeltischen Hunsrück-Eifel-Kultur (700 v. bis 480 v. Chr.) angelegt wurde. Diese war bis ins 6. Jahrhundert v. Chr. noch stark in spätbronzezeitlichen Traditionen verhaftet und besaß noch kulturelle Anteile an der sehr alten Megalithkultur (Großsteinkultur).

Eine Variante der Megalithkultur (etwa 3.000 v. Chr.) wurde zweimal im Raum Limburg nachgewiesen. Die „Hinkelsteingruppe“ (heißt wirklich so!), siedelte in Rheinhessen, im Mainzer Raum und wurde vereinzelt auch im rechtsrheinischen Gebiet bei Wiesbaden und Weilbach nachgewiesen. Östlich von Geisenheim stand einst aufrecht ein Menhir (einzelner Großstein), der von der „Hinkelsteingruppe“ dort womöglich aufgerichtet wurde. Leider ist dieser Stein bereits vor einigen Jahrzehnten verschwunden. Über 90% der Megalithbauten auf deutschem Boden sind vernichtet oder zerstört!

Die Bezeichnungen „Hühnerstraße“ (Bundesstraße 417) und „Hühnerberg“ an der Loreley sind weitere Hinweise auf Großsteinanlagen (Hühner = Hünen = Großsteine).

Die Untersuchungen des „Landesamtes für Bodendenkmäler in Rheinland-Pfalz“ in den 1970/80er Jahren werteten die Steinformation der „Wacken“ als eine „zufällige Anhäufung, entstanden während der letzten Eiszeit vor etwa 130.000 bis 10.000 Jahren. Während gewaltige Wassermassen in niedriger gelegene Flächen abflossen, seien diese Steine rein zufällig (!) aufeinandergeschichtet worden.“

Es kann nicht sein, was nicht sein darf! Es wäre ja auch zu spektakulär, hier, irgendwo im Hintertaunus, eine Form von prähistorischer Architektur anzuerkennen.

Und dann womöglich noch einen „Kultplatz“ – allein dies ist schon ein Reizwort für die meisten der etablierten Wissenschaftler. Schon beim Wort „Kultplatz“ stehen bei manchem die – oft nicht mehr vorhandenen – Haare zu Berge.

Es geht hier um die spirituelle Welt unserer Vorfahren, wie Glaube, Kult, Religion und Rituale. Die lassen sich archäologisch natürlich nur bedingt nachweisen.

Auch erscheint es mir höchst unwahrscheinlich, dass diese Steinansammlung, die sich auf einem kleinen Hügel befindet, genau auf einem Hochpunkt (!) durch Wassermassen abgelagert wurde. Des Weiteren sind an mehreren Steinen, auch an den Auflageflächen, Bearbeitungsspuren erkennbar.

Mit Sicherheit jedoch war die Steinformation der „Wacken“ den Kelten bekannt, die in der Nähe die Fliehburg „Alteburg“ (um 400 v. Chr.) erbauten und in unmittelbarer Nähe der „Wacken“ ihre Toten in Hügelgräbern bestatteten. Und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist diese markante Steinformation von diesen für religiös-kultische Zwecke genutzt worden; womöglich schon früher, von protokeltischen Kulturen. Das unvergleichliche Stonehenge ist über 2.000 Jahre nach der Erbauung nachweislich von den Kelten als Kultstäte begangen worden. Nach meiner Meinung gab es auch zu den „Wacken“ einen kultischen Bezug, aber wie Kult und Glaube genau praktiziert wurden, werden wir wohl nie erfahren.

Auf jeden Fall ein wunderschöner und mystischer Ort für eine Wanderung, einen Spaziergang oder um hier eine gewisse Zeit zu verweilen. Und, wenn man Glück hat, hört man den gutturalen Ruf des Kolkraben in der Nähe – als Echo aus einer vergangenen Zeit …

© Wolfgang Schmidt

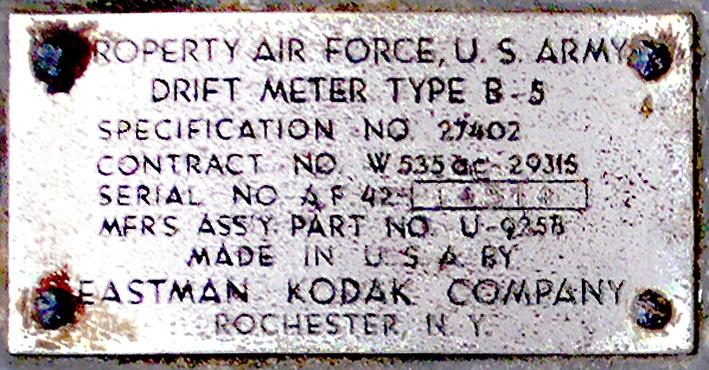

Abschuss eines B-17 Bombers über Singhofen am 14. Oktober 1943

Am 14. Oktober 1943 bombardierte die 8. United States Air Force (USAF) Schweinfurt, das damals das Zentrum der wichtigen deutschen Kugellager-Industrie war. Auf dem Weg von den englischen Flugplätzen zum Zielort wurde auch unser unmittelbares Heimatgebiet überflogen.

291 B-17 Bomber (Flying Fortress) waren insgesamt an der Bombardierung beteiligt: 17 Bomber stürzten durch Beschussschäden auf dem Rückflug nach England ab oder machten Bruchlandungen. 131 Bomber waren durch Beschuss so stark beschädigt, dass sie nach der Landung verschrottet wurden. 60 Bomber wurden durch Flak und Jagdflugzeuge abgeschossen.

Augenzeugen aus Singhofen, vor allem Jugendliche, sahen wohl ein zweimotoriges deutsches Jagdflugzeug, das den viermotorigen Bomber über Singhofen mehrfach angriff und beschoss. Und während der Dorfjugend noch Angst hatte, dass der Bomber auf die Ortschaft stürzen könnte, explodierte die B-17 in der Luft und ließ die mächtigen Trümmerteile etwa 1 Kilometer nördlich von Singhofen größtenteils in ein Waldgebiet regnen.

Am 14. Oktober 1943, beim Angriff auf Schweinfurt, ging auch das Nachtjagdgeschwader 6 gegen die schweren B-17 Bomber vor. Die 1. Gruppe (I./NJG 6) dieses Geschwaders war zu dieser Zeit mit 3 Staffeln ganz in der Nähe, in Mainz-Finthen stationiert. Hauptsächlich die zweimotorigen Messerschmitt 110 wurden 1943 von jenem Geschwader geflogen. Die Bombenlast hatte der in Bedrängnis geratene US-Bomber bereits über dem Westerwald abgeworfen. Hierzu ist anzumerken, dass der Luftkampf am frühen Nachmittag stattfand und die Bomber sich auf dem Hinflug nach Schweinfurt befanden.

Der Pilot und Kommandant dieser Maschine, Leutnant Zack, geb. am 9. Mai 1916 in Ohio, war 27 Jahre alt, als er am 14. Oktober 1943 mit seiner Maschine bei Singhofen abstürzte. Matthew Zack und seine neun Besatzungsmitglieder die dabei den Tod fanden: Fritz G. Minder (Copilot), George C. Lemen (Navigator), John B. Vournakis (Bombenschütze), Joyce L. Oulett (Funker), Berge O. Hekimian, Edwin H. Kiddle, Clinton C. Segraves, George T. Boskovic und Harry Turner (Bordschützen).

Die Beisetzung von 9 Mann der 10-köpfigen Besatzung erfolgte am 15. Oktober 1943 auf dem Friedhof in Singhofen. Zwei Tage später wurde der 10. Mann in einem Baum hängend tot aufgefunden und neben seinen Kameraden bestattet.

Volkmar Wilkens aus Miehlen, heute wohnhaft bei München, war damals als junger Mann Augenzeuge und erforschte später auch die Personendaten in den USA: „Der 14. Okt. 1943 vom 2. Schweinfurt-Angriff – der Schwarze Dienstag - war für mich von besonderem Interesse. Ich hörte noch ein paar Sekunden ein böses Grollen eines Flugzeuges über unserem Haus in Miehlen, dessen Motoren offensichtlich hochtourig liefen und plötzlich abbrachen. Vom Fenster aus sah ich bald eine Rauchsäule hinter den nächsten Hügeln aufsteigen. Ich benötigte etwa eine Stunde Zeit mit dem Fahrrad, um zur Absturzstelle nach Singhofen zu kommen.“ … „Die beiden Körper, die ich an der Absturzstelle sah, hätten Clinton Segraves mit seinem linken Bordschützen-Partner George Boskovic sein können. Sie lagen wie schlafend in dem weichen moosigen Boden des Waldes und befanden sich zwischen zwei Teilen des Mittelrumpfes, welcher auseinandergebrochen war. Die Vorderseite der beiden Rumpfsektionen, innerhalb derer sich die Funkstation befand, hatte ein sehr blutiges Frontfenster. Ich denke, das war der Ort, wo der Funker Joyce Oullet und der Turmschütze Edwin Kiddle durch den Aufprall gestorben sind. Das Heck lag separat ein paar 100 Meter von den beiden anderen Teilen entfernt. Jahre später erzählten mir Leute aus Singhofen, welche die Absturzstelle vor mir erreicht hatten, dass ein Besatzungsmitglied Tage später in einem Baum gefunden wurde. Möglicherweise könnte dies der Heckschütze Harry Turner gewesen sein. Als ich am 14. Oktober 1943 dort war, brannte der Rumpf und das Cockpit, während die Munition der schweren Maschinengewehre explodierte. Es schien, dass der Pilot Matthew Zack, der Co-Pilot Fritz Minder, der Bombenschütze John Vournakis, der Navigator George Lemen und der 1. Bordschütze Berge Hekimian möglicherweise dort starben.“ Seinen weiteren Recherchen zufolge müsste sich das Geschwaderabzeichen, ein gelbes Dreieck mit einem darin befindlichen „K“, am Heck befunden haben. Die Boeing B-17 F „Flying Fortress“ mit der Seriennummer 42-03056 gehörte zum 379. Bombergeschwader, 524. Schwadron und wurde 1942 gebaut.

Kurz nach Kriegsende, im Sommer 1945, besuchte der in München stationierte Johnnie Segraves, der Bruder des Bordschützen Staff Sergeant Clinton Segraves, die Grabstätte der 10 Amerikaner auf dem Friedhof in Singhofen. Die in seiner Wohngemeinde in den Staaten erschienene Tageszeitung berichtete über diesen Besuch und erwähnte, dass das Grab gepflegt wirke und darauf blühende Blumen wachsen. Auch sei damals eine Beerdigungszeremonie von einem katholischen Priester abgehalten worden, bei der die Kirchenglocken läuteten. Außerdem hätte jeder einzelne Soldat einen hölzernen Sarg in dem gemeinsamen Grab erhalten. Wie sich später herausstellte, wurde die Grabstelle erst kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner mit Blumen bepflanzt. Ein während des Krieges dort heimlich abgelegter Blumenstrauß stammte wohl von einem polnischen Fremdarbeitermädchen.

Am 8. Februar 1946 wurden von einer Einheit der US-Kriegsgräberkommission die Überreste der Besatzung geborgen, zu einem amerikanischen Soldatenfriedhof nach Holland überführt und dort beigesetzt. Bei der Exhumierung in Singhofen waren der Bürgermeister Karl Wagner sowie zwei weitere Personen zugegen. Die US-Kommission stellte anerkennend fest, dass alle Mitglieder der Mannschaft der B-17 noch im Besitz ihrer persönlichen Sachen waren.

Etwas mehr als ein Jahr nach dem Absturz des amerikanischen Bombers, am 24. Dezember 1944, stürzte nur etwa dreihundert Meter entfernt ein deutsches Jagdflugzeug, eine Me 109 ab. Der Pilot, Feldwebel Werner Georgi (geb. 04.08.1917), war ebenfalls 27 Jahre alt, als er von amerikanischen Jägern abgeschossen wurde und dabei ums Leben kam. An diesem Tag war das Jagdgeschwader 77 über Eifel, Westerwald und Taunus in Luftkämpfe mit amerikanischen „Lightning“ - und „Thunderbolt“ - Jägern verwickelt. Diese Luftkämpfe fanden in der Peripherie der deutschen Ardennenoffensive statt.

Nach über 65 Jahren, im Dezember 2010, wurden von mir an der ehemaligen Absturzstelle der „Fliegenden Festung“ noch mehrere Teile von Cockpit und Rumpf sowie die Schleppantenne des amerikanischen Bombers geborgen. Ganz in der Nähe davon fand ich auch noch Trümmerteile des deutschen Jagdflugzeugs.

Nochmals: Beide Piloten waren 27 Jahre alt und hatten ihr Leben eigentlich noch vor sich – was ein Wahnsinn!

© Wolfgang Schmidt & Horst Friedrich

Geschichten, die der Krieg schrieb

Manchmal entstehen auch in den schlimmsten apokalyptischen Zeiten Geschichten, über die man eigentlich lachen könnte.

Es geschah fast am Ende des 2. Weltkrieges, weite Teile Deutschlands waren nur noch Trümmerlandschaften als die technisch hoch aufgerüstete alliierte Luftwaffe begann, neben dem Flächenbombardement auf die großen Städte und Industriezentren, auch Kleinstädte und sogar Dörfer „strategisch“ zu bombardieren. Zum einen geschah dies aus dem einfachen Grund, weil die Bomber und die Bomben einfach „da“ waren. Der Krieg hatte längst auch auf Seiten der Alliierten eine Eigendynamik entwickelt, die kaum noch zu stoppen war. Der Nachschub funktionierte immer besser, weil er eingespielt war und kaum noch durch deutsche Gegenwehr beeinträchtigt werden konnte. Massenweise wurden Bomben von Nachschubflotten fast ungestört über den Atlantik transportiert und unzählige Bomber nach Europa überführt. Auch standen den Amerikanern nach der erfolgreichen Landung in der Normandie im Juni 1944 ab Herbst unzählige Flugplätze im zurückeroberten Frankreich zur Verfügung. Später kamen noch frontnähere Flugplätze in den Niederlanden und Belgien hinzu. Ein anderer Grund war, dass man auch weiter bombardieren „wollte“, um letzten Endes Deutschland, gerechtfertigt oder auch nicht, möglichst großflächig zu zerstören.

Besonders am Ende des Krieges, als die Alliierten die absolute Luftüberlegenheit hatten (nach militärhistorischen Schätzungen mindestens 15 : 1 an Flugzeugen), wurden auch kleinere Ziele im Hinterland der Front bekämpft. Vor allem Amerikaner und Briten hatten eine hervorragende Luftaufklärung mit einer Flotte von Aufklärungsflugzeugen, die Luftaufnahmen in ausgezeichneter Qualität lieferten. Von einer großen Gruppe geschulten Personals wurden dann diese Bilder ausgewertet und die zu bekämpfende Ziele markiert und mit Koordinaten versehen. Dies konnten Brücken, Versorgungslager, Bunker, einzelne Flugabwehrgeschütze etc. hinter der Front sein.

Oben aus der Luft boten sich in dem kleinen Taunusdorf Singhofen eigentlich keine lohnenden Bombenziele. Eigentlich, wenn da nicht die alte „Kartoffeldämpf-Maschine“ gewesen wäre. Mit ihr wurden im Herbst, nach getaner Kartoffelernte, die minderwertigen und für das Vieh bestimmten Kartoffeln in riesigen Behältern unter Feuer gekocht und als Mastfutter, besonders für die Schweine, genutzt. Reihum ging diese große Maschine im Herbst zu den Bauern durch das Dorf. Im Winter, wenn sie nicht gebraucht wurde, stand dieses eiserne Ungetüm mit den großen Kesseln und dem langen, niedergelegten schwarzen Schornstein am Ortsrand des Dorfes (Flak-Geschütze standen nachweislich erst ab dem 21. März 1945 in Singhofen).

Vermutlich hielt einer der alliierten Luftbildauswertungs-Experten wohl diese große landwirtschaftliche Maschine mit dem langen Rohr für ein schweres deutsches Geschütz. Oder aber, einigen Bomberpiloten, auf der Suche nach lohnenden Zielen, war die markante Silhouette dieser Maschine aufgefallen.

Es kam was kommen musste, Singhofen wurde bombardiert. Am 28. Dezember 1944 gingen 10 bis 12 Bomben auf den Ort hernieder. Zwei Bomben, die zwei Gebäude im Ort trafen, richteten nur relativ geringen Sachschaden an den jeweiligen Gebäuden an. An rund zwei Dutzend Häusern waren durch die Druckwellen die Fensterscheiben zerborsten und ebenso waren einige Stromleitungen auf den Hausdächern und an den hölzernen Masten abgerissen. Auch manche Haustür in den alten Fachwerkhäusern hatte sich verschoben und ließ sich nun nur noch schwergängig öffnen. Die Dorfbewohner hatten jedoch Glück, da nur einige wenige Personen leichte Verletzungen erlitten. Die anderen Bomben, darunter auch einige Brandbomben, schlugen mit großer Streuung (bis 2 km) in die Feldgemarkung ein.

Nach diesem Bombenangriff, den im Übrigen der „Kartoffeldämpfer“ unbeschadet überstanden hatte, wurde der vermutliche Auslöser des Bombardements in einer großen Scheune versteckt und konnte so bis in die 1960er Jahre seinen Dienst weiter versehen. Nach der „Tarnung“ der Maschine kam es zu keinen weiteren Luftangriffen auf das Dorf, obwohl die Front im Frühjahr 1945 immer näher rückte, um schließlich am 27. März 1945 durch Singofen zu rollen.

Alter „Kartoffeldämpfer“ der Nachbargemeinde Dornholzhausen. Fast identisch sah das Singhofener „Geschütz“ aus. Bei Betrieb wurde der lange Schornstein aufgesetzt, außer Betrieb wurde dieser horizontal umgelegt. Rechts neben der Maschine und mit einem Schlauch mit dieser verbunden, einer der großen Kessel in denen die Kartoffeln „gedämpft“ wurden.

© Wolfgang Schmidt

Männerwette – anno dazumal

Was wir über die Vergangenheit, unsere Geschichte und unsere Vorfahren wissen, oder glauben zu wissen, liefern uns neben den archäologischen Funden besonders die schriftlichen Hinterlassenschaften. Zu diesen, hauptsächlich amtlichen Aufzeichnungen, gehören mittelalterliche Urkunden (Regesten), Kirchen-, Grund-, und Rechnungsbücher sowie auch die Geldbußenverzeichnisse der damaligen Grundherren. In der Zeit der Hörigkeit und Leibeigenschaft hatten vornehmlich der Adel und die Kirche die Grundherrschaft inne, der auch die Rechtsprechung zufiel und darüber genau Buch führte.

Diese Geldbußenverzeichnisse, in denen die kleineren Vergehen und die darauf zu entrichtenden Summen niedergeschrieben wurden, sind außerordentlich interessante Dokumente, da sie etwas vom Denken, Leben und Treiben der Menschen in ihrer Zeit verraten. Manchmal findet der Historiker dort wichtige, weitreichende Erkenntnisse, manches Mal auch Anekdoten, die eher zum Schmunzeln neigen.

Bei den kleineren Delikten der niederen Gerichtsbarkeit, die von einem bestellten Amtmann und meist sieben Schöffen geurteilt wurden, war in der Regel ein halber Gulden oder ein Gulden als Buße zu zahlen. Um den ungefähren Wert eines Guldens im 17. Jahrhundert aufzuzeigen, sei angemerkt, dass eine gute, milchgebende Kuh etwa den Wert von zwei Gulden darstellte.

Im Folgenden ein Protokoll des Jahres 1678 aus Singhofen, einer zu dieser Zeit etwa 150-Seelen-Gemeinde im damals „Vierherrischen“. Diese Aufzeichnung vermittelt uns einige Eindrücke und vor allem Einblicke vom „einfachen Landleben“ jener Zeit:

„Niclas Thiel und Johann Henrich Schäfer, beide aus Singhofen, haben um einen Schoppen Branntwein gewettet, wer von ihnen beiden den größten … habe. Als sie einander zeigten, hat ein dritter Singhofener, Adam Melchior, als Schiedsrichter erkannt und bezeugt, dass Johann Henrich Schäfer am besten bestanden wäre.“

Diese Wette, man könnte hier durchaus auch von Wettkampf sprechen, kostete jeden der beiden Konkurrenten den enorm hohen Strafbetrag von 6 Gulden, also den Wert von jeweils etwa drei Kühen.

Interessanterweise wurde sogar das Ergebnis des Vergleichs der Körperteile der beiden Herren in diesem amtlichen Verzeichnis festgehalten (!).

Unbestätigten Gerüchten zu Folge trägt Justitia seit dem späten 17. Jahrhundert - wohl wegen letztgenanntem Fall - eine Augenbinde.

© Wolfgang Schmidt

Bildergalerie